Kontrastmittel spielen eine entscheidende Rolle in der modernen bildgebenden Diagnostik. Sie ermöglichen es Ärzten und Radiologen, detaillierte Einblicke in den menschlichen Körper zu gewinnen und präzise Diagnosen zu stellen. In diesem Artikel werden wir tiefer in die Welt der Kontrastmittel eintauchen und erfahren, wie sie in der Magnetresonanztomographie (MRT) eingesetzt werden, um genauere und aussagekräftigere Bilder zu erzeugen. Wir werden auch ihre Bedeutung, Anwendungsbereiche und mögliche Risiken besprechen. Erfahren Sie mehr über Kontrastmittel in der MRT und verstehen Sie, warum sie in der modernen medizinischen Bildgebung unverzichtbar sind.

In einer Welt der Moderne sind bildgebende Verfahren nicht mehr wegzudenken. Zu den bildgebenden Verfahren zählen die Röntgendiagnostik, die Computertomographie (CT), die Magnetresonanztomographie (MRT) und die Sonographie (Ultraschall). All diese Verfahren dienen dazu, die Strukturen und Funktionen des Körpers besser darstellen zu können.

Sie ermöglichen dem Arzt somit, den Patienten und seine Beschwerden im Verlauf der körperlichen Untersuchung noch genauer und differenzierter untersuchen zu können. Die jeweilige Anwendung eines bildgebenden Verfahrens ist abhängig von dem Anlass der Untersuchung und der vorliegenden Problematik des Patienten.

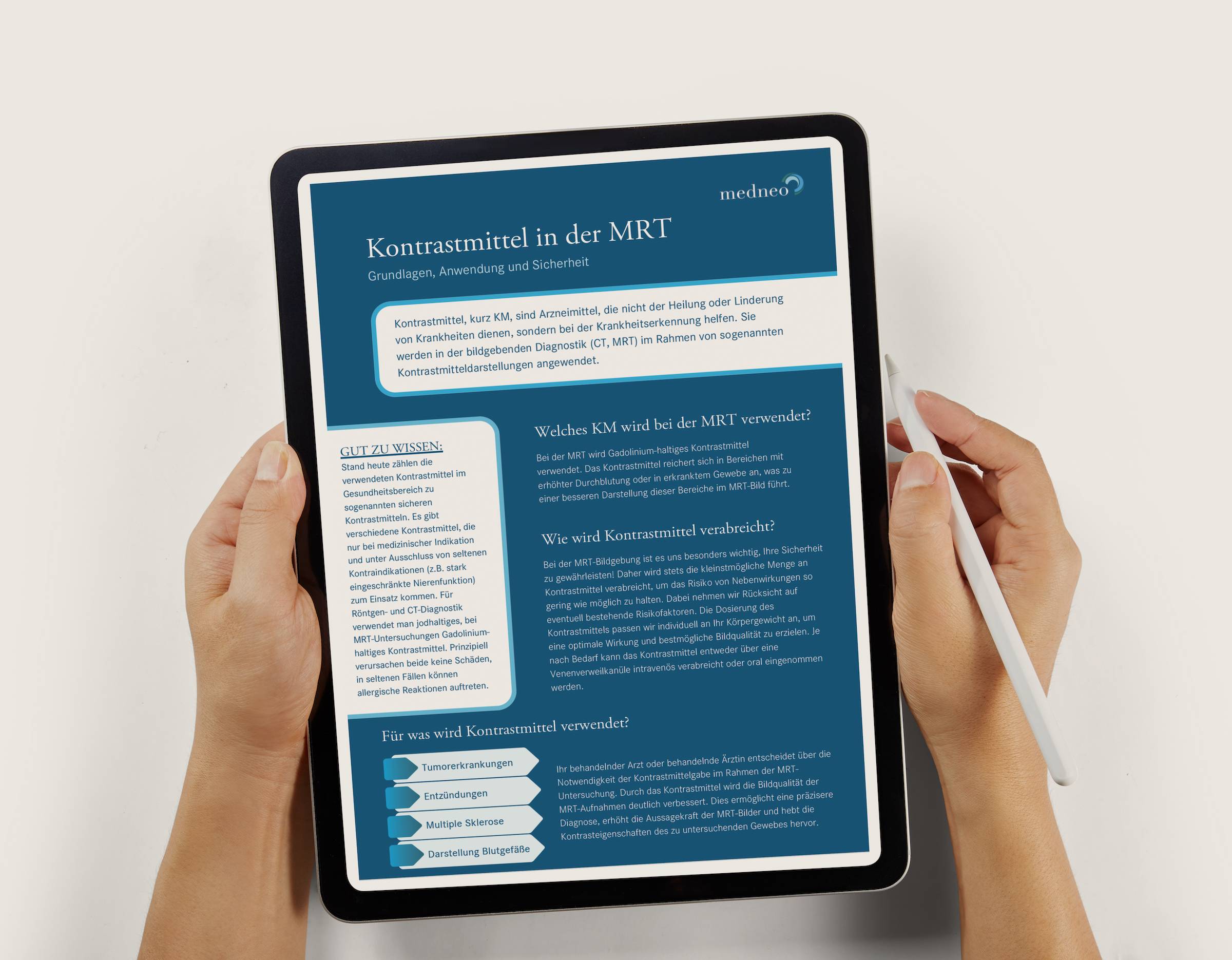

Bei bestimmten Fragestellungen werden zusätzlich Kontrastmittel verabreicht. Diese dienen primär dazu, bestimmte Organe, Gewebe oder Gefäße mit geringen Dichteunterschieden auf radiologischen Bildern noch besser sichtbar zu machen.

Kontrastmittel in der MRT

Das Wichtigste auf einen Blick mit einem Klick:

Was ist ein Kontrastmittel?

Ein Kontrastmittel unterscheidet sich in seiner Zusammensetzung, als auch in seiner Kontrastgebung. Das heißt, das auszuwählende Kontrastmittel ist abhängig von der eingesetzten Bildgebungstechnik.

Häufig in der Radiologie eingesetzt, dient ein Kontrastmittel dazu, Grenzen zwischen Geweben mit ähnlicher Röntgendichte aufzuzeigen.

Kontrastmittel, die beim Röntgen oder CT verwendet werden, setzen sich meistens aus Jod oder Barium zusammen. Beim MRT besteht das Kontrastmittel meist aus dem Metall Gadolinium.

Das Kontrastmittel wird entweder getrunken, geschluckt oder intravenös verabreicht (d. h. in eine Vene gespritzt).

Kontrastmittel beim MRT

Der Einsatz von Kontrastmitteln beim MRT dient dazu, zwischen normalem Gewebe und krankhaften Veränderungen besser differenzieren zu können. Das Kontrastmittel beim MRT hilft also dabei, die Strukturen von Gefäßen hervorzuheben und Entzündungen oder gar Tumore besser einschätzen zu können.

Beim MRT werden häufig Kontrastmittel mit Gadolinium eingesetzt. Gadolinium besitzt spezielle magnetische Eigenschaften, mit dem das Signal verstärkt werden kann. So können Gewebestrukturen heller und signalreicher dargestellt werden.

MRT ohne Kontrastmittel?

Der Einsatz von Kontrastmitteln sollte nur erfolgen, wenn es für die Diagnose und Therapie eindeutig erforderlich ist. Zwar bergen Kontrastmittel Risiken, der Verzicht auf diese kann jedoch oft noch zu einer größeren Gefahr für den Patienten als die Kontrastmittel selbst führen.

Ohne den Einsatz von Kontrastmitteln könnten so beispielsweise ein Tumor oder eine behandelbare Metastase unentdeckt bleiben und somit das Risiko für den Patienten weitaus mehr erhöhen als das Kontrastmittel an sich.

Es ist daher wichtig, dass der Arzt den Patienten darüber ausreichend aufklärt.

Für welche MRT-Untersuchungen wird Kontrastmittel am häufigsten verwendet?

Die Verwendung von Kontrastmittel (KM) bei MRT-Untersuchungen ist bei verschiedenen Untersuchungen von großer Bedeutung. Hier sind einige der MRT-Untersuchungen, bei denen die Zugabe von Kontrastmittel in der Regel am häufigsten vorkommt:

- MRT Gehirn, MRT Kopf, MRT Kopf: Bei der Untersuchung des Gehirns hilft Kontrastmittel dabei, Tumore, Entzündungen oder Gefäßanomalien besser sichtbar zu machen.

- MRT Rückenmarks: Für die Beurteilung von Rückenmarkserkrankungen und Verletzungen kann Kontrastmittel eingesetzt werden.

- MRT Gelenk: Bei MRT-Untersuchungen der Gelenke, wie zum Beispiel der Schulter (MRT Schulter) oder des Knies (MRT Knie), kann Kontrastmittel eingesetzt werden, um Verletzungen oder Entzündungen genauer darzustellen.

- Tumor-Diagnose: Kontrastmittel ist oft unerlässlich, um Tumore (Weichteiltumor, Gehirntumor) in verschiedenen Körperregionen zu erkennen und zu charakterisieren.

- Gefäßuntersuchungen: Für die Beurteilung der Blutgefäße und die Erkennung von Durchblutungsstörungen ist Kontrastmittel bei Angiographien notwendig.

Die Entscheidung zur Verwendung von Kontrastmittel hängt von den individuellen medizinischen Erfordernissen und den Zielen der MRT-Untersuchung ab. Ihr behandelnder Arzt wird Ihnen genau erklären, ob Kontrastmittel für Ihre geplante Untersuchung empfohlen wird und wie es Ihnen bei Ihrer Diagnose helfen kann.

Kontrastmittel beim Röntgen und beim CT

Um den Kontrast des betrachteten Gewebes zu verbessern, muss die Dichte des durchstrahlten Mediums erhöht werden. Dies gelingt durch den Einsatz von Kontrastmitteln. Als Röntgenkontrastmittel werden chemische Elemente mit einer hohen Ordnungszahl wie Jod oder Barium genutzt, da sie die Röntgenstrahlen besonders stark aufnehmen können.

Diese sogenannten positiven Röntgen- oder CT-Kontrastmittel erhöhen die Dichte des Gewebes oder Gefäßes, welches dargestellt werden soll und sorgen somit für einen höheren Kontrast gegenüber dem Gewebe, welches sie umgibt. Negative Kontrastmittel, wie z. B. Kohlendioxid, können im Gegenzug mit ihrer geringeren Dichte für Kontrast sorgen.

Zum besseren Verständnis: Körperstrukturen mit einer hohen Dichte, wie z. B. Knochen oder luftgefüllte Hohlräume lassen sich in einem Röntgenbild gut sichtbar machen. Weichteile und flüssigkeitsgefüllte Hohlräume hingegen lassen sich entweder gar nicht oder nur ungenügend darstellen.

Wird nun Röntgenkontrastmittel in das Gefäßsystem oder in Hohlräume (z. B. Blut- und Lymphgefäße, Magen-Darm-Trakt, Gallenwege) eingebracht, können auch diese Strukturen mit ihrem geringen Kontrast in ihrer Sichtbarkeit verbessert werden.

Zur Darstellung des Magen-Darm-Trakts können Röntgenkontrastmittel mit Barium oder Jod verwendet werden. Jodhaltige Röntgenkontrastmittel können zur Darstellung von Blutgefäßen (Angiographie), der Gallenblase (Cholezystografie), der Gallenwege (Cholangiografie) und der Lymphgefäße und -wege (Lymphografie) herangezogen werden oder aber bei Anwendung des CT genutzt werden.

Das heißt: Beim Röntgen dienen Röntgenkontrastmittel zur Verbesserung der Darstellung von Körperräumen, Hohlorganen und Gefäßen. Bei der Computertomographie (CT) helfen Röntgenkontrastmittel bei der Verbesserung des Gewebekontrasts. Sie verbessern die Abbildung von Tumoren, Entzündungen, Infektionen sowie Trauma im Weichgewebe.

Die Kontrastmittelgabe beim CT ermöglicht zusätzlich, das Gefäßsystem des Patienten bei Verdacht auf Lungenembolie (Verschluss eines Lungengefäßes), Aortenaneurysma (Ausweitung der Hauptschlagader, die reißen kann) oder Aortendissektion (Riss in der Aortenwand, der zur Blutung führen kann) zu untersuchen.

Die Aufnahme von Kontrastmitteln

Die Kontrastmittel für die abdominale Bildgebung (den Bauchraum betreffend) werden meist oral und gelegentlich rektal verabreicht. Das orale Kontrastmittel wird in der Regel ein bis zwei Stunden vor der eigentlichen CT-Untersuchung getrunken.

Zur Untersuchung des Magen-Darm-Trakts kommen orale bariumhaltige Kontrastmittel zum Einsatz. Bei Verdacht auf eine Perforation des Darms (Darmdurchbruch) werden stattdessen jodhaltige Kontrastmittel verwendet.

Einige CT-Anwendungen erfordern die Gabe von Kontrastmitteln per intravenöser Injektion (i. v.), d. h. das Kontrastmittel wird über die Vene in den Körper gespritzt. Es kann hierbei zu einem Wärmegefühl an der Einstichstelle sowie zu einem metallischen, bitteren Geschmack im Mund kommen. Beides ist unbedenklich und verschwindet schnell wieder.

Vor einer Untersuchung mit Kontrastmitteln ist zu beachten, dass manche Menschen unter einer Jodallergie oder einer Schilddrüsenüberfunktion leiden können oder aber eine eingeschränkte Nierenfunktion haben.

Vor dem Einsatz von Kontrastmitteln müssen daher vorab die TSH und Kreatinin Werte überprüft werden. Besteht bei dem zu untersuchenden Patienten eine dieser Einschränkungen, ist von der Gabe jodhaltiger Kontrastmittel dringend abzusehen.

Nebenwirkungen von Kontrastmitteln

Bei der Anwendung von Röntgenkontrastmitteln sind Überempfindlichkeiten die häufigste Nebenwirkung. In einer Studie aus Südkorea wurden in einer CT-Untersuchung fast 200.000 Patienten untersucht. In den meisten Fällen verliefen die Symptome milde (1191 Patienten, 0.61%).7

Folgende Nebenwirkungen können bei der Gabe von Kontrastmitteln auftreten:

- Übelkeit

- Erbrechen

- Hautrötung

- Hautödeme

- Kratzen im Hals

- Verstopfte Nase

- Bindehautentzündung

- Hitzegefühl

Bei 224 Patienten (0.11% der untersuchten Personen) kam es zu mittelschweren Überempfindlichkeitsreaktionen. Der Einsatz von Röntgenkontrastmittel setzt also immer voraus, dass der Patient im Notfall bei einem plötzlich auftretenden Asthmaanfall, Kreislaufkollaps oder Krämpfen schnellstmöglich behandelt werden kann.

Der Einsatz jodhaltiger Kontrastmittel kann bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion schädlich sein. Diese sollte vorher untersucht werden.

Bei dem Einsatz von gadoliniumhaltigen Kontrastmitteln beim MRT kann es zu Kopfschmerzen, Übelkeit und Schmerzen, sowie einem Kältegefühl an der Injektionsstelle kommen. Im Vergleich zu den jodhaltigen Röntgenkontrastmitteln treten schwere Reaktionen eher selten auf.

Bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion sollten Risiko und Nutzen jedoch abgewogen werden, da es in sehr seltenen Fällen (<0,01%) zu einer nephrogenen systemischen Fibrose (NSF) kommen kann. Hier kommt kann es zu einer krankhaften Veränderung, bei der das gesunde Gewebe durch Bindegewebe ersetzt wird.

Wie lange bleibt Kontrastmittel im Körper?

Jodhaltige Kontrastmittel werden recht schnell über die Nieren wieder ausgeschieden, während bariumhaltige Kontrastmittel den Körper über den Darm verlassen. Um das Ausscheiden des Kontrastmittels zu beschleunigen, empfiehlt es sich im Anschluss an die Untersuchung mit einem Kontrastmittel viel zu trinken.

Ursprünglich gingen Mediziner davon aus, dass sich auch das Kontrastmittel Gadolinium innerhalb kürzester Zeit im Körper abbauen lässt. Die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) konnte jedoch bestätigen, dass sich bei manchen Patienten nach Anwendung von Kontrastmitteln mit Gadolinium eine geringe Menge von Gadolinium im Gehirn und in anderen Geweben des Körpers ablagern kann.

Dies wurde besonders bei der Gabe von linearen gadoliniumhaltigen Kontrastmitteln beobachtet. Bei den makrozyklischen gadoliniumhaltigen Kontrastmitteln kam es zu weniger Ablagerungen. Da es bisher keine Hinweise für eine Schädigung der Patienten durch diese Ablagerungen gibt und die Folgen unklar sind, lassen sich die Risiken kaum einschätzen.

Auf Empfehlung der EMA ruht daher seit 2018 die Zulassung von linearen gadoliniumhaltigen Kontrastmitteln.

Der Einsatz von makrozyklischen gadoliniumhaltigen Kontrastmitteln ist weiterhin erlaubt.

Gadolinium-basiertes Kontrastmittel: Anwendung und Besonderheiten

Gadolinium wird oft als Kontrastmittel (KM) in der Magnetresonanztomographie (MRT) verwendet. Es verbessert die Sichtbarkeit von Weichteilen und erleichtert so die Diagnose verschiedener Erkrankungen. Dieses KM zeichnet sich durch ein gutes Sicherheitsprofil aus, obwohl seltene Nebenwirkungen auftreten können.

Patienten sollten über mögliche Risiken informiert werden, aber insgesamt gilt Gadolinium als sicher und effektiv, um detailliertere Bilder im MRT zu ermöglichen.

Beim Einsatz von Gadolinium-basierten Kontrastmitteln in der MRT sind folgende seltene Nebenwirkungen zu beachten:

- Allergische Reaktionen, wie Hautausschläge oder Juckreiz

- Kopfschmerzen

- Übelkeit und Schwindel

- Ein Wärme- oder Kältegefühl an der Injektionsstelle

- In sehr seltenen Fällen ernstere Reaktionen

Es ist essenziell, dass Patienten ihre Ärzte über alle Vorerkrankungen und Allergien informieren, um das Risiko zu minimieren. Gadolinium-basierte Kontrastmittel sind generell sicher für die MRT, doch eine gewisse Vorsicht ist geboten.

Jodhaltige Kontrastmittel: Sicherheit und Risiken

Jodhaltige Kontrastmittel werden häufig in Röntgen- und CT-Untersuchungen eingesetzt. Hier sind einige wichtige Punkte zu ihrer Sicherheit und den Risiken:

- Einsatz: Verbesserung der Bildqualität, besonders bei Blutgefäßen und Organen.

- Allergische Reaktionen: Kann bei einigen Patienten vorkommen, oft mild.

- Präventive Maßnahmen: Wichtig ist die vorherige Aufklärung über mögliche Allergien.

- Monitoring: Überwachung des Patienten während und nach der Verabreichung ist essenziell.

Es ist wichtig, dass Patienten ihre Ärzte über eventuelle Allergien informieren, um das Risiko zu minimieren. Jodhaltige Kontrastmittel sind allgemein sicher, doch Vorsicht ist geboten.

Neueste Entwicklungen und Forschung im Bereich der Kontrastmittel

Die Forschung im Bereich der Kontrastmittel ist ein dynamisches Feld, das ständig neue Erkenntnisse und Technologien hervorbringt. Hier einige wichtige Entwicklungen:

- Entwicklung neuer, sichererer Kontrastmittel: Forscher arbeiten an Substanzen mit geringeren Nebenwirkungen und besserer Verträglichkeit.

- Fortschritte in der molekularen Bildgebung: Kontrastmittel werden zunehmend zielgerichteter, um spezifische Gewebe oder Krankheitszustände präziser darzustellen.

- Verbesserung der Bildqualität: Neue Kontrastmittel tragen zu schärferen und detaillierteren Bildern bei, was die Diagnosegenauigkeit erhöht.

- Umweltfreundlichere Alternativen: Angesichts der Bedenken hinsichtlich der Umweltauswirkungen einiger herkömmlicher Kontrastmittel wird auch an umweltfreundlicheren Optionen geforscht.

Diese Entwicklungen zeigen das Bestreben, die diagnostische Bildgebung weiter zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit und den Komfort für die Patienten zu erhöhen.

Wenn Sie weitere Informationen über das von Ihnen verwendete Kontrastmittel (KM) benötigen oder spezifische Fragen dazu haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Sie können uns über unseren LiveChat oder unser Call Center kontaktieren. Ebenso empfehlen wir Ihnen, sich bei Bedarf an Ihren behandelnden Arzt zu wenden, der Ihnen detaillierte Informationen zu Ihrem spezifischen Fall und dem verwendeten KM geben kann. Es ist uns ein Anliegen, dass Sie sich gut informiert und sicher fühlen.