Unsere Wirbelsäule ist in unserem täglichen Leben nicht wegzudenken. Sie ist nicht nur unser täglicher Begleiter, sondern auch eine große Stütze. Hätten wir keine Wirbelsäule, könnten wir wahrscheinlich gar nicht laufen. Umso eher sollten wir auch sie vor Erkrankungen schützen. Stichwort: Bandscheibenvorfall!

Fast jeder dürfte schon einmal von einem Bandscheibenvorfall gehört haben, doch was passiert eigentlich bei dieser Erkrankung der Wirbelsäule? In folgendem Artikel klären wir auf.

Was ist ein Bandscheibenvorfall?

Unsere Wirbelsäule besteht, wie der Name schon sagt, aus vielen Knochen bzw. Wirbeln. Um eine normale Bewegung zu ermöglichen, befinden sich zwischen den Wirbeln die sogenannten Bandscheiben. Sie werden auch als Stoßdämpfer bezeichnet. Die Bandscheiben bestehen jeweils aus einem festen Faserring (Anulus fibrosus) und einem weichen gallertartigen Kern (Nucleus pulposus).

Wird der Faserring beschädigt oder ist instabil, kann sich der Kern nach außen aus der Bandscheibe hervorwölben oder gar aus dem Ring heraustreten. Die Rede ist von einem Bandscheibenvorfall.

Im Klartext heißt das: Ist der Kern der Bandscheibe nicht mehr an Ort und Stelle, kann es zu Schmerzen und Funktionsstörungen kommen. Schuld daran ist der verlagerte Kern, der austretende Nerven reizen oder das Rückenmark, welches im Wirbelkanal liegt, beschädigen oder zusammendrücken kann.

Bandscheibenvorfall in der Lendenwirbelsäule (LWS)

Die häufigsten Bandscheibenvorfälle treten in der Lendenwirbelsäule auf. Zwischen 30 und 50 Jahren treten in diesem Bereich bis zu 80% der Bandscheibenvorfälle auf. Grund hierfür ist, dass in diesem Alter die Außenschicht der Bandscheibe schwächer ist und der Kern so leichter beschädigt werden kann. Ab einem Alter von 50 Jahren treten Bandscheibenvorfälle im Gegenteil seltener in dieser Region auf, da der Kern beginnt, sich mehr zu verhärten. Betroffen sind oft der vierte und fünften Lendenwirbel (L4/L5) oder der fünfte Lendenwirbel und der erste Steißbeinwirbel (L5/S1).

Bandscheibenvorfall in der Brustwirbelsäule (BWS)

Ein Bandscheibenvorfall im Bereich der Brustwirbelsäule tritt in der Regel sehr selten auf. Kennzeichnend sind Beschwerden zwischen dem achten und zwölften Brustwirbel (Th8 bis Th12).

Bandscheibenvorfälle in der Halswirbelsäule (HWS)

Ein Bandscheibenvorfall im Bereich der Halswirbelsäule kann gelegentlich auftreten. Man spricht von einem Bandscheibenvorfall zwischen dem fünften und sechsten (HWK 5/6) oder dem sechsten und siebten Halswirbelkörper (HWK 6/7).

Je nachdem, welche Region der Wirbelsäule betroffen ist, zeigen sich verschiedene Schmerzbilder. Genauere Informationen finden Sie im Abschnitt „Symptome bei einem Bandscheibenvorfall“.

Ursachen für einen Bandscheibenvorfall

Bei einem Bandscheibenvorfall ist selten ein Unfall, sondern oftmals ein Verschleiß die Ursache. Zudem gibt es einige Faktoren, die das Risiko für einen Bandscheibenvorfall erhöhen können.

Hierzu zählen:

- Übergewicht

- Bewegungsmangel

- Überlastung

- Körperhaltung

- Fehlstellungen & -bildungen (z. B. Skoliose)

- Neurologische Ursachen

- Angeborene Bindegewebsschwäche

- Familiäre Vorbelastung

Symptome bei einem Bandscheibenvorfall

Ein falsches Heben, Sprünge aus großer Höhe, unerwartete Drehbewegungen oder zu plötzliche, ungeschickte Bewegungen können zu einem Bandscheibenvorfall führen. Je nachdem, welche Region der Wirbelsäule betroffen ist, zeigen sich unterschiedliche Symptome.

- Lendenwirbelsäule (LWS): Die Schmerzen sind blitzartig und strahlen bis in das Bein aus. Verstärkt werden die Schmerzen bei Niesen, Husten oder Pressen.

- Brustwirbelsäule (BWS): Die Schmerzen strahlen in den Brustkorb aus und zeigen sich auch beim Atmen. Ein Herzinfarkt ist abzugrenzen.

- Halswirbelsäule (HWS): Die Schmerzen zeigen sich im Nacken und strahlen bis in die Arme und gegebenenfalls auch in die Finger aus. Missempfindungen und Ausfallerscheinungen sind möglich.

Neben diesen spezifischen Schmerzen kann ein Bandscheibenvorfall auch in Form neurologischer Erscheinungen sichtbar werden.

Typische Anzeichen bei einem Bandscheibenvorfall können sein:

- Brennende Schmerzen

- Kribbeln oder „Ameisenlaufen“ in Armen oder Beinen

- Taubheitsgefühle

- Lähmungen

- Störungen der Beweglichkeit

- Reflexstörungen

- Schwindel

- Koordinationsstörungen

Diagnose bei einem Bandscheibenvorfall

Um einen Bandscheibenvorfall diagnostizieren zu können, bedarf es einer ausführlichen klinischen und neurologischen Untersuchung durch einen Arzt. Hierbei werden insbesondere die Sensibilität und Motorik untersucht, um etwaige Ausfallmuster aufzudecken.

Besteht der Verdacht eines Bandscheibenvorfalls kann der Arzt zudem den Lasèque Test durchführen. Der Patient liegt zur Untersuchung flach auf dem Rücken und streckt ein Bein langsam aus. Der Arzt hebt das gestreckte Bein langsam von der Untersuchungsliege ab und führt es immer höher. Klagt der Patient bei einem Winkel von 40 Grad im Hüftgelenk über Schmerzen, kann das das erste Anzeichen für einen Bandscheibenvorfall sein.

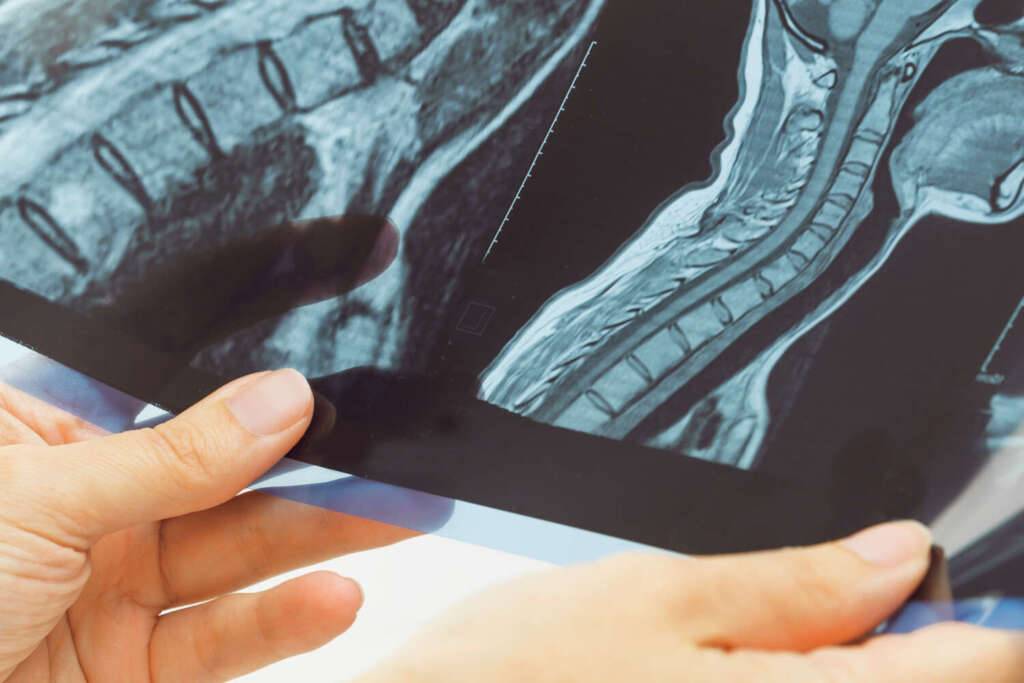

Um die Diagnose zu sichern und Fehlstellungen oder andere degenerative Ursachen auszuschließen, ist es unabdingbar, zusätzlich ein CT oder MRT der betroffenen Region durchzuführen.

Therapie bei einem Bandscheibenvorfall

In den meisten Fällen reichen bei einem Bandscheibenvorfall eine Behandlung mit Medikamenten zur Schmerzlinderung und Entzündungshemmung und eine körperliche Schonung aus. Eine anschließende Physiotherapie kann die Symptome nachhaltig bessern.

Im Normalfall sollte sich der Nerv nach einem Bandscheibenvorfall innerhalb von 6 Wochen erholen.

Können die Beschwerden mit Hilfe dieser Behandlungsmöglichkeiten nicht innerhalb von 6 Wochen gelindert werden oder verschlechtern sich im schlimmsten Falle sogar, kann eine Operation notwendig werden

Kann ich einen Bandscheibenvorfall vorbeugen?

Um einem Bandscheibenvorfall vorzubeugen, kann man verschiedene Maßnahmen ergreifen. Hierzu zählen ein:

- Heben mit geradem Rücken und gebeugten Knien

- Trainieren der Rücken- und Bauchmuskulatur

- Gezieltes Abnehmen für weniger Gewicht auf den Bandscheiben

- Ergonomisches Sitzen

- Regelmäßige Bewegungspausen

Bandscheibenvorfall: Was kann ich tun und was darf man nicht?

Konnte sich ein Bandscheibenvorfall z. B. auf Grund falscher Bewegungen nicht vermeiden lassen, können neben der unterstützenden Einnahme von entzündungshemmenden Schmerzmitteln auch Kälte oder Warme helfen. Tragen diese Maßnahmen nicht zur Linderung bei, kann Ihnen der Arzt zudem Kortikosteroide zur oralen Einnahme verschreiben oder diese direkt in den Bereich mit einer Spritze injizieren.

Um den Bandscheibenvorfall so schmerzarm wie möglich zu „durchleben“, gibt es verschiedene Dinge, auf die man in der nächsten Zeit achten sollte bzw. welche man, vermeiden sollte.

- Verzicht auf Stoßbelastungen der Wirbelsäule beim Sport (Reiten, Laufen etc.)

- Verzicht auf starke Belastungen, Rotationen, Seitneigungen beim Sport (Skifahren, Tennis, …)

- Verzicht auf zu langes Sitzen

- Verzicht auf Kraftübungen, die die Wirbelsäule runden (Sit-Ups, Crunches, …)

Im Gegenzug sollten Sie sich aber auch nicht allzu lange auf die faule Haut legen und hoffen, dass es ohne Bewegung besser wird. Aquatraining, Kraul- und Rückenschwimmen können z. B. eine gezielte Form der Bewegung sein. Auch Radfahren und Inline-Skaten sind Optionen. Um Stürze zu vermeiden, sollten diese Sportarten jedoch mit erhöhter Aufmerksamkeit durchgeführt werden.

Das Wichtigste ist, dass Sie sich bewegen und das so schmerzfrei wie möglich!

Ein Bandscheibenvorfall ist keine seltene Erkrankung und kann daher auch bei gesunden Menschen auftreten. So wurden in einer Studie aus dem Jahr 2014 Personen aus verschiedenen Altersgruppen untersucht, von Menschen in den 20ern bis hin zu 80-Jährigen. (1) Die Prävalenz der Bandscheibenvorwölbung lag in der Gruppe mit den jüngsten Probanden bei 29%. Die Prävalenz nahm mit dem Alter zu und erreichte in der Gruppe mit den ältesten Probanden 43%.

Es ist wichtig, dass die Menschen die Faktoren berücksichtigen, die das Risiko eines Bandscheibenvorfalls erhöhen können, wie z. B. die Genetik, ungesunde Gewohnheiten und der Beruf. Die zweite Kategorie bezieht sich auf Handlungen wie Rauchen, ungesunde Ernährung und eine sitzende Lebensweise oder häufiges Autofahren.

Kurzdefinition Bandscheibenvorfall

Ein Bandscheibenvorfall ist eine Verletzung der Wirbelsäule und eine der häufigsten Ursachen für Rücken-, Nacken- und Beinschmerzen. Um besser zu verstehen, was ein Bandscheibenvorfall ist, ist es wichtig zu wissen, wo er zu finden ist: Die Elemente zwischen den Wirbeln werden Bandscheiben genannt, und sie ermöglichen es dem Menschen, sich leicht zu bewegen. Wenn eine dieser Bandscheiben reißt, nennt man das einen Bandscheibenvorfall. (2)

Mehrere Faktoren können zu einem Bandscheibenvorfall beitragen, vom Alter über sich wiederholende Bewegungen bis hin zu übermäßigem Gewicht oder plötzlichen Bewegungen. Manchmal ist man aufgrund genetischer Faktoren anfälliger für Bandscheibenvorfälle. Auch wenn sich Bandscheibenvorfälle nicht immer vermeiden lassen, kann man die unten aufgeführten Tipps befolgen, um das Risiko zu verringern, an einem solchen Leiden zu erkranken.

Tipp 1: Bandscheibenvorfall mit Sport vorbeugen

Sport sollte für jeden ein wesentlicher Bestandteil des Lebens sein, nicht nur für Menschen, die ein erhöhtes Risiko für einen Bandscheibenvorfall haben. Ein hochintensives Training ist jedoch nicht für jeden geeignet. Deshalb sollten Neueinsteiger schrittweise mit einfachen Übungen beginnen, die jeder durchführen kann. Das größte Problem für die Patienten ist die Zeit, aber ein gutes Training muss nicht mehrere Stunden dauern. Bewegung hilft auch, das Risiko eines erneuten Bandscheibenvorfalls in naher Zukunft zu verringern.

Eine der einfachsten Übungen, die man machen kann, sind Nackenstreckungen (3). Diese Art von Übung lindert die Schmerzen und den Druck eines Bandscheibenvorfalls in der Nähe des Nackens. Dazu muss man nur aufrecht in einem Stuhl sitzen und das Kinn in Richtung Brust und dann zurück gegen die Kopfstütze bewegen. Sie können auch das linke Ohr zur linken Schulter und umgekehrt bewegen. Diese Übung mehrmals zu wiederholen, sollte nicht schwer sein.

Auch weniger intensive Aktivitäten wie Wandern und Yoga können den allgemeinen Gesundheitszustand verbessern, sowohl in körperlicher als auch in geistiger Hinsicht. Das Wichtigste, was die Patienten beachten müssen, ist, dass die Übungen niemals wehtun dürfen und dass sie bei Unbehagen sofort aufhören sollten.

Obwohl es viele Übungen gibt, die sie machen können, um die Schmerzen zu lindern, müssen sich die Patienten darüber im Klaren sein, dass es auch Übungen gibt, auf die sie verzichten sollten, wie zum Beispiel Gewichtheben. Auch Joggen sollte vermieden werden, da es eine sehr anstrengende Tätigkeit ist, die Druck auf die Wirbelsäule ausüben kann. Ein Physiotherapeut kann effiziente Übungen empfehlen, die auf die Situation des Patienten abgestimmt sind.

Tipp 2: Wie sitze ich richtig, um einen Bandscheibenvorfall vorzubeugen

Wer an einem Bandscheibenvorfall leidet, sollte auf seine Körperhaltung achten: Eine schlechte Haltung kann die bereits vorhandenen Symptome verschlimmern. Es ist wichtig, dass sie aufrecht sitzen, ohne zu krümmen oder nach vorne zu kauern. Was viele nicht wissen, ist, dass Sitzen die Bandscheiben stärker belasten kann als Stehen. (4) Ein geeigneter Bürostuhl kann auch dazu beitragen, dass die Menschen bei der Arbeit eine bessere Haltung einnehmen.

Beim Sitzen ist es wichtig, dass der Rücken flach an den Stuhl gelehnt wird. Wenn die Füße den Boden nicht erreichen, können sie in eine Fußstütze investieren, um eine korrekte Haltung zu gewährleisten. Sie sollten auch auf ihre Schulter- und Kniestellung achten.

Tipp 3: Mein Arbeitsplatz einrichtet und Bandscheibenvorfall vorbeugen

Das Ziel eines jeden Menschen sollte es sein, eine gesunde Arbeitsumgebung zu schaffen, die keine Beschwerden oder Schmerzen verursacht. Jedes Element ist wichtig: der Schreibtisch, der Stuhl und der Computer. (5) Sowohl der Schreibtisch als auch der Stuhl müssen stabil sein und dürfen nicht zu hoch sein. Der Schreibtisch sollte auch groß genug für einen Computer sein und eine Fläche zum Schreiben haben. Es ist auch wichtig, dass der Stuhl eine gute Rückenlehne hat, die die Lendenwirbelsäule stützt.

Was den Computer betrifft, so sollte die Tastatur nach unten geneigt und leicht vom Benutzer entfernt sein. Dies sorgt für eine bessere Haltung des Handgelenks. Der Monitor muss direkt vor dem Benutzer auf Augenhöhe angebracht werden, um eine Überanstrengung von Nacken und Augen zu vermeiden. Ab und zu eine Pause zu machen und sich zu strecken oder im Büro spazieren zu gehen, sollte zur Routine eines jeden gehören.

Es gibt bestimmte Arbeitsplätze, an denen sich bestimmte Tätigkeiten, wie das Heben schwerer Gegenstände, nicht vermeiden lassen, und die Wahrscheinlichkeit, einen Bandscheibenvorfall zu erleiden, ist wesentlich höher. In dieser Situation sollte man sich zu Hause ausruhen, wann immer man die Gelegenheit dazu hat, und sich auch auf andere Aspekte seines Lebensstils konzentrieren, die er ändern kann, wie seine Ernährung oder Schlafgewohnheiten.

Tipp 4: Im Alltag richtig bewegen, um Bandscheibenvorfall vorzubeugen

Auch eine schlechte Gehhaltung kann zu einem Bandscheibenvorfall führen. Gehen gehört zu den Übungen mit geringer Belastung, die zur Verringerung von Schmerzen im unteren Rückenbereich empfohlen werden, daher ist es wichtig, es richtig zu machen. Das bedeutet, langsamer zu gehen und tief zu atmen. Die Menschen sollten sich auch immer auf einen Punkt vor ihnen konzentrieren.

Beim Aufheben von Gegenständen ist es wichtig, dass man die Knie und nicht die Taille beugt, um die Belastung des unteren Rückens zu verringern. Ein weiterer nützlicher Tipp beim Heben schwerer Gegenstände ist die Verwendung der richtigen Ausrüstung. Pausen sollten nicht nur bei der Arbeit im Büro, sondern auch im Alltag eingelegt werden.

Tipp 5: Krafttraining für einen gesunden Rücken

Wenn die Rumpfmuskeln auf einer Seite schwächer sind, lastet zusätzlicher Druck auf der Wirbelsäule, und die Wahrscheinlichkeit eines Bandscheibenvorfalls steigt (6). Starke Muskeln entlang der Wirbelsäule und starke Bauchmuskeln können den Druck von den Bandscheiben nehmen. Deshalb sollten die Menschen Übungen wählen, die ihnen helfen, ihre Muskeln zu stärken, damit sie in Zukunft nicht wieder mit dieser Krankheit zu kämpfen haben.

Bevor man Übungen zur Stärkung des Rückens macht, sollte man ein paar Minuten mit moderatem Ausdauertraining und Stretching verbringen. Dies hilft ihnen, Verletzungen zu vermeiden. Danach kann man mit leichten Übungen beginnen und die Intensität nach und nach steigern.

Quellen

- Moley, P. J. (2020). Bandscheibenvorfall. URL: https://www.msdmanuals.com/de-de/heim/knochen-,-gelenk-und-muskelerkrankungen/kreuz-und-nackenschmerzen/bandscheibenvorfall Stand: 11.2020. Abrufdatum: 16.05.2022

- Feichter, M. (2021). Bandscheibenvorfall. URL: https://www.netdoktor.de/krankheiten/bandscheibenvorfall/ Stand: 12.2021. Abrufdatum: 16.05.2022

- Kubosch, D. C. Bandscheibenvorfall: Wie erkennt und behandelt der Spezialist den Diskus-Prolaps? https://gelenk-klinik.de/wirbelsaeule/bandscheibenvorfall.html

- Ecker, N. (2016). Bandscheibenvorfall. URL: https://www.minimed.at/medizinische-themen/bewegungsapparat/bandscheibenvorfall/ Stand: 05.2021. Abrufdatum: 16.05.2022.

- von Bracht, T. & Krsteski, J. (2022). Bandscheibenvorfall (Bandscheibenprolaps). URL: https://www.onmeda.de/krankheiten/bandscheibenvorfall-id200498/ Stand: 01.2022. Abrufdatum: 16.05.2022.

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25430861, Abrufdatum: 25.01.2023

- https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/12768-herniated-disk, Abrufdatum: 25.01.2023

- https://www.medicalnewstoday.com/articles/324311, Abrufdatum: 25.01.2023

- https://www.spine-health.com/blog/how-posture-can-aggravate-lumbar-herniated-disc, Abrufdatum: 25.01.2023

- https://www.spineuniverse.com/wellness/ergonomics/5-tips-spine-friendly-work-space, Abrufdatum: 25.01.2023

- https://blackroll.com/article/herniated-disc, Abrufdatum 25.01.2023